楽譜のご紹介

元々のタイトルは “It’s Here to Stay” でしたが、その後 “Our Love Is Here to Stay”, となりました。この作品はガーシュインが1937年7月に亡くなっていますが、その最後の作品として、1938年に発表されています。詞は妹とその関係者によって後からつけましたが、生前からガーシュインからこの曲の着想を聞いていて、忠実に詞にしたといわれています。

“Love Is Here to Stay”は最初、1937年の映画の”The Goldwyn Follies”の中で、ケニー・ベーカーによって歌われましたが、ヒットしませんでした。

1951年のジーンケリーのパリのアメリカ人で、やっと日の目を見て、ヒットに至ります。その後も映画の挿入曲としていろいろ出てきます。

1979年にはウッディー・アレンの『マンハッタン』や『 When Harry Met Sally(恋人たちの予感)1989年』(ルイ・アームストロングとエラ・フィッツジェラルドの歌)やミッキー・ゴードンの『 Forget Paris (1995)』にも出てきます。

日本の歌はどうか知りませんが、結構『私は何も持っていないが愛だけはある』とか『歌だけは歌える』とか、そんな感じの曲がスタンダードナンバーには多い気がします。やっぱり、競争社会なのでしょうか。歌にも表れる競争原理…。

この曲はガーシュインのパリのアメリカ人の一場面に出てくる曲ですが、パリのアメリカ人といえば、1951年のジーンケリーの映画です。

これを70年代末あたりに見た時に、映画館中が爆笑状態になりました。ジーンケリーのわざとらしい演技が、笑いを誘ったのですが、その原因が当時、人気急上昇のタモリと無関係ではなかったように思います。

タモリさんは当時、今でいう、インフルエンサーでした。タモリさんの言うことはかなりの若者に影響を与えました。その中で、ミュージカルを突然歌いだすというのは本当に気持ちが悪く、嫌悪を感じるといったことを常日頃、言っていました。徹底的に馬鹿にしていました。

それまでの日本は、アメリカ礼賛でしたので、かなり新鮮で、そういえばそうだよなと思った若者も多かったはずです。当時のアメリカの権威失墜(経済的には日本のキャッチアップが加速)ムードとも合致していたのかもしれません。その時の映画館には数人、白人系の人がいたので、なんとなくかわいそうな気もしました。ただし、ここで紹介しているこのシーンではありません。

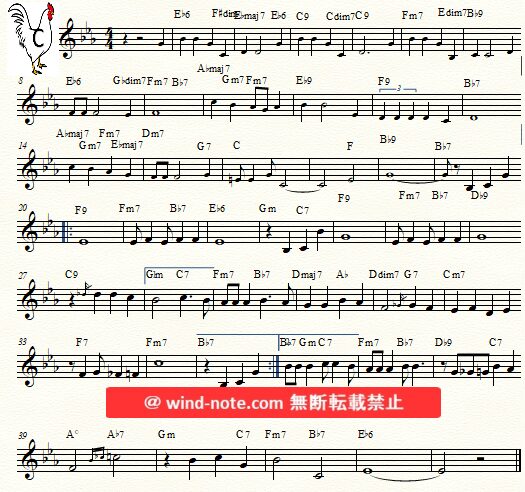

トランペット楽譜

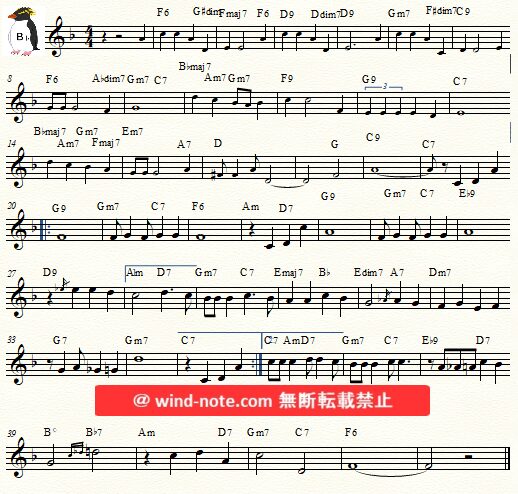

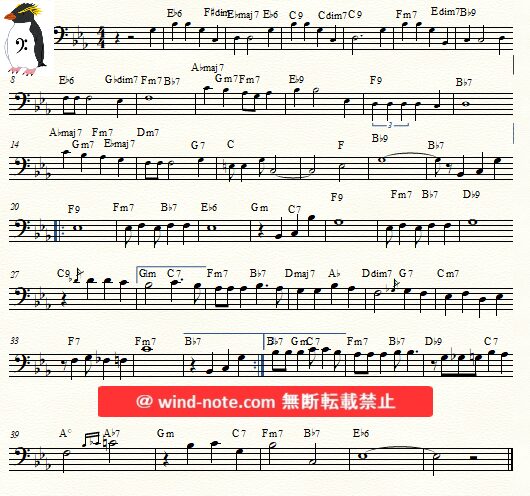

トロンボーン楽譜

アルトサックス楽譜

フルート楽譜