楽譜のご紹介

これも、中近東色のある曲ですが、トルコの民謡だそうで、私自身も懐かしさを感じる曲でした。なぜかわからなかったのですが、江利ちえみさんが歌っていたようです。多分、ラジオで聞いていたのだと思います。

この歌は、ユスキュダル(イスタンブールの一部)へと旅していく女性とその秘書についての物語を歌ったトルコの民謡「キャーティビム (Kâtibim)」に基づいています。

話せば長いお話です。トルコはいち早く近代化を目指したイスラム圏の国であったことは知られていることです。そんなオスマン帝国のスルタン(皇帝)マフムト2世は、歩兵部隊の再編をプロイセンの軍事顧問に任せていましたが、海軍の一部はイギリスの専門家に任せていました。同様の西洋化志向から、スルタンは軍服を西洋風に改めるよう命じていました。この辺は日本と同じです。

その跡を継いだアブデュルメジト1世は、暴力を用いることなく、父が始めた改革を推し進め、キャーティップ (Kâtip) と称された書記(下級役人)たちにも、服装を西洋化するよう命じます。イスタンブールの保守的な役人たちは、この措置を「異教徒の猿芝居」だと不平を言いながらも背広の上着を着るようになりました。

クリミア戦争(トルコ、イギリス、フランス対ロシアのバルカン半島領土争奪)の最中、セリミエ兵舎 (Selimiye Barracks) の軍病院はイギリス軍専用となっていました。イギリス陸軍スコットランド旅団の隊員がキルト姿でいるのを見たイスタンブールの人々は、「donsuz asker(パンツをはかない兵士)」と、彼らのことを呼んでいました。

あるイスタンブール市民は、セリミエ兵舎がユスキュダルへ通じる道路に面していたことから思いついて、役人たちを嘲るために、スコットランド旅団の軍楽行進曲をもとに、「Üsküdar’a giderken(ユスキュダルへ行く)」と題した歌を作ったのです。そういえば、リズムだけはスコットランドのバグパイプにそっくり。

この歌が一般的に知られるようになったのは、1950年代にアメリカでヒットしたからです。

ヒットさせたアーサー・キットは、1953年3月13日に、ニューヨーク市のマンハッタン・センター (Manhattan Center) で、アンリ・レネ (Henri René) とその楽団の伴奏で、この曲を録音しました。1953年に最初にリリースされた際、RCAビクター分のキットのレコードは、12万枚を売り上げました。その後、キットは1954年の映画『New Faces』の中でこの曲を歌い、キャバレーに出演する際にもこの曲を取り上げて、この曲を盛り上げる趣向としてベリーダンスを披露しました。

トルコ民謡ということですが、昔、性的サービスをする浴場をトルコ○呂ということがあり、随分失礼な表現をしていたのだなあと今になって思います。多分80年代後半にファッションヘルスなどという言葉になったのだと思います。

なぜ、トルコなのか、誰も疑問に思わなかったぐらい、一般化していました。ここから思うのは、トルコがそれほど楽園のような国に思えたのか、アラビアンナイトの連想からなのか、どこか受け入れやすかったのでしょう。その後、トルコからの正式な要請でこの表現はやめたのだったと記憶しています。

話は横道にそれますが、はるか昔に習った世界史で、中近東および東欧の歴史というものが、漠然としていて、わからず、さらには、トルコとなるとかなり怪しい認識でした。そこで、復習と頭の整理を兼ねて、こんな動画で、いかがでしょうか。オスマントルコの歴史です。

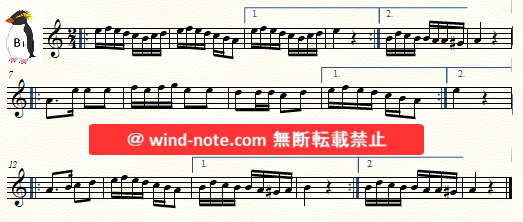

トランペット楽譜

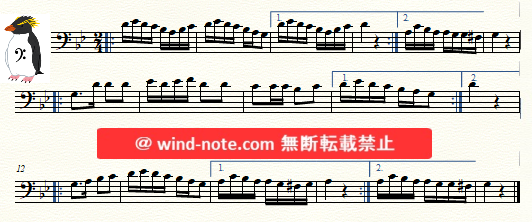

トロンボーン楽譜

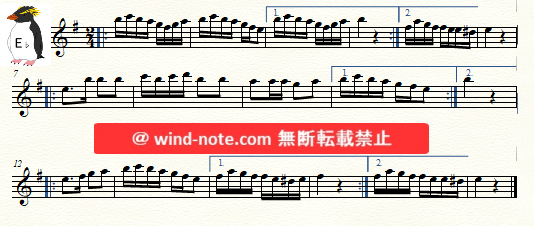

アルトサックス楽譜

フルート楽譜