アベ・マリアとしては、一番庶民的なアベ・マリアの気がします。宗教的なことはわからないし興味もありませんが、どう思って作ったのだろうというところには興味があります。当時の西欧人にとってのアベマリアとは、どんな感じなのでしょうか。この直感は正しく、本質的に宗教音楽ではないということです。

この歌曲は、しばしば《シューベルトのアヴェ・マリア》と呼ばれています。しかしながら元々この曲は、ウォルター・スコットの名高い叙事詩『湖上の美人』(『湖上の麗人』、The Lady of the Lake)の、アダム・シュトルク(Adam Storck)によるドイツ語訳に曲付けされたものであり、シューベルトの《歌曲集『湖上の美人』》(Liederzyklus vom Fräulein vom See)の一部を成しているきょくなのです。

スコットの詩における「湖上の貴婦人」ことエレン・ダグラスは(スコットランドはハイランドの人で、この「湖」とはロホ・カトリーン(Loch Katrine)のことを指している)、父親とともに、城主である王の仇討ちから逃れるために、「ゴブリンの洞穴」近くに身を隠します。ダグラス親子は、王に追放されてからこの方、ハイランドの族長であるロデリック(Roderick Dhu)に匿われてきたのでした。

エレンが、聖母マリアに助けを求めて祈りの言葉を口ずさむと、その声は、氏族を戦いへと鼓舞せんと山深いところにいたロデリックの耳元にも届きます。

《エレンの歌 第3番》は、オーストリアの寒村シュタイレク(Steyregg)にあるヴァイセンヴォルフ伯爵夫人ゾフィーの居城で初演されたため、後にこの伯爵夫人自身が「湖上の美人」として知られるようになりました。

この歌曲の開始の文句で反復句である「アヴェ・マリア」(ラテン語で「めでたしマリア様」)は、シューベルトの旋律に、ローマ・カトリックに伝統的なラテン語の典礼文を載せるという発想に行き着いたものです。こうしてシューベルトの旋律にラテン語典礼文を載せて歌うことは、現在しばしば行われており、そのためシューベルトが素より典礼文に曲付けして、《アヴェ・マリア》という宗教曲を作曲したのだと誤解される原因となったということです。

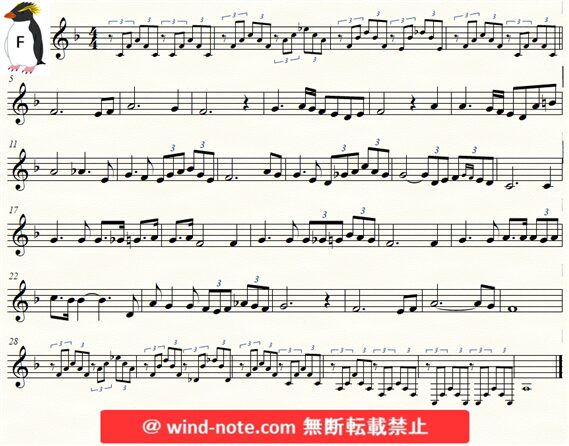

トランペット楽譜

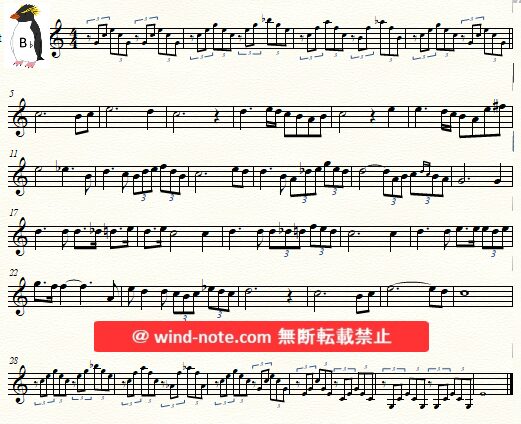

トロンボーン楽譜

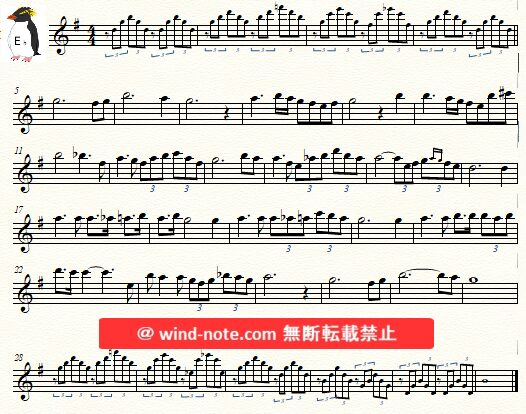

アルトサックス楽譜

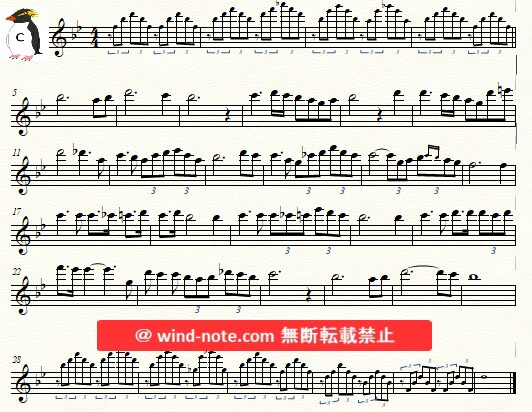

フルート楽譜

ホルン楽譜