楽譜のご紹介

楽器をやっていて、クラシック音楽の真似事をやるのであれば、誰でも通過するであろう曲です。

この曲は、1859年にシャルル・グノーがヨハン・ゼバスティアン・バッハの《平均律クラヴィーア曲集 第1巻》の「前奏曲 第1番 ハ長調」を伴奏に、ラテン語の聖句「アヴェ・マリア」を歌詞に用いて完成させた声楽曲です。19世紀フランスの歌曲では、しばしば演奏される曲で、録音される機会も多いです。また、チェロやヴァイオリンとピアノのための二重奏曲として編曲されて演奏されています。

1850年頃のヨーロッパにおけるキリスト教は、社会や文化に深く根付いており、特にカトリック教会が大きな影響力を持っていたということです。この時期は、宗教改革後のプロテスタントとカトリックの対立が続いていた一方で、啓蒙思想の影響で宗教の世俗化が進みつつありました。

それ以前は宗教と法律と行政が一体になったもので絶対的なものでしたが、近代化が進むにつれて、分業ではないですが、それぞれの役割を別々に果たすこととなり、宗教は新たな精神的な支柱になって広くいきわたっていくということです。

フランスでは、七月王政期から第二帝政期にかけて、カトリック教会が教育や社会福祉において重要な役割を果たしていました。特に女性教師の養成や初等教育において、カトリックの修道女が大きな貢献をしていたことが知られています。

また、ヨーロッパ全体では、宗教的価値観が日常生活や地域社会に根付いており、信仰は個人のアイデンティティや共同体の結束に重要な役割を果たしていました。

グノーの「アヴェ・マリア」のような宗教音楽は、こうした宗教的背景の中で生まれ、信仰の深さや宗教的感情を表現する手段として広く受け入れられていたのです。宗教音楽は、単なる芸術作品としてだけでなく、信仰の象徴としても重要な位置を占めていました。

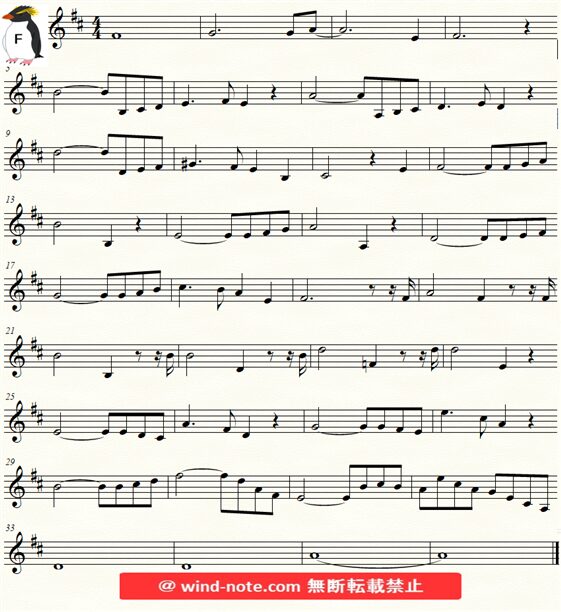

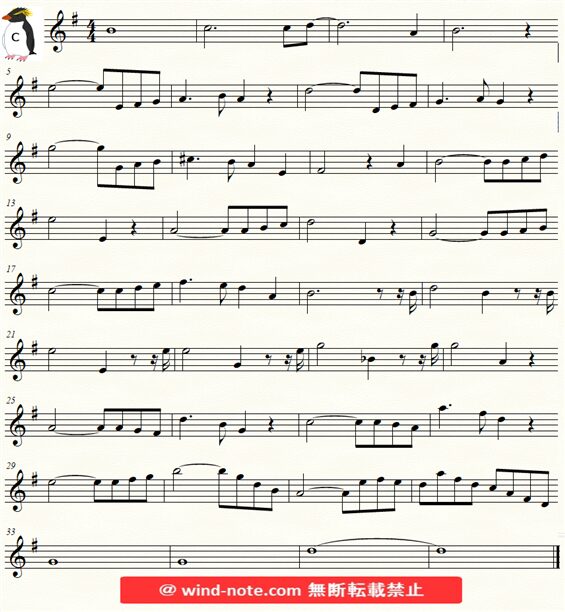

トランペット楽譜

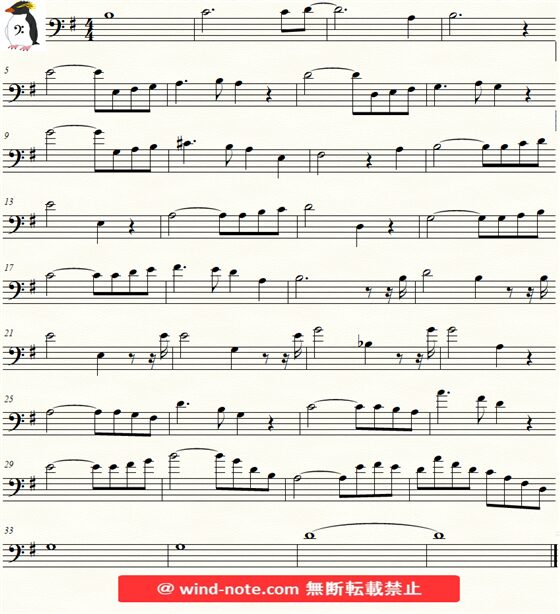

トロンボーン楽譜

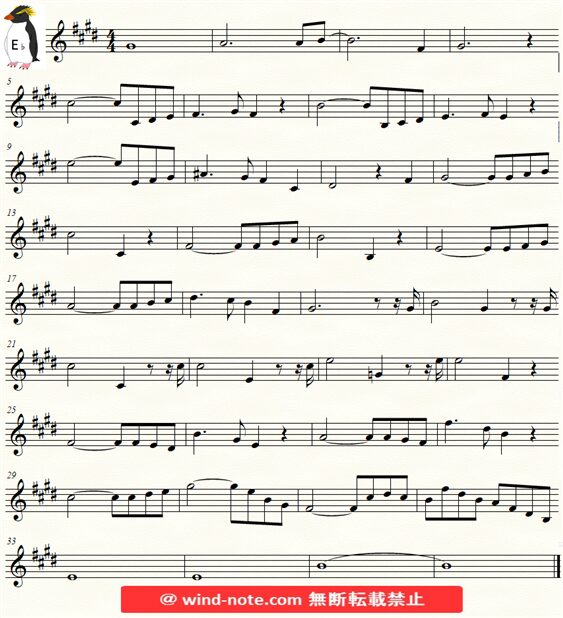

アルトサックス楽譜

フルート楽譜

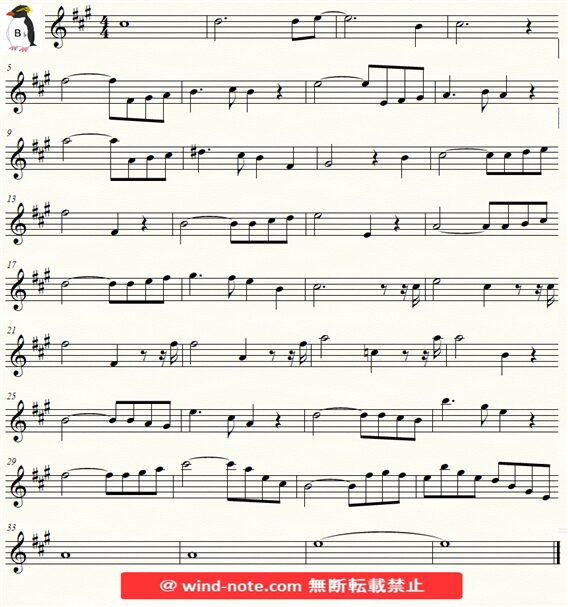

ホルン楽譜