作曲家の略歴

作曲家のプロコフィエフは、現在のウクライナ、ドネツィク州(当時はロシア帝国領)ソンツォフカ(Сонцовка;ラテン文字転写の例:Sontsovka)生まれのロシア人です。帝政期のロシアに生を受け、サンクトペテルブルク音楽院で作曲・ピアノを学びます。

革命後、シベリア・日本を経由してアメリカへ5回渡り、さらにパリに居を移しました。20年近い海外生活の後、1936年に社会主義のソヴィエトへ帰国。作風は、こうした外的な環境に応じて大きく3つの時期に区分できます。

ソヴィエト時代には、ショスタコーヴィチやハチャトゥリアン、カバレフスキーらと共に、社会主義国ソヴィエトを代表する作曲家とみなされましたが、ジダーノフ批判を受けるなど、必ずしも総て順風であった訳ではありません。

交響曲、管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲、ピアノ曲、声楽曲、オペラ、映画音楽などあらゆるジャンルにわたる多くの作品が残されており、演奏頻度が高い傑作も多い。特に、自身が優れたピアニストであったことから多くのピアノ作品があり、ピアニストの重要なレパートリーの一つとなっています。

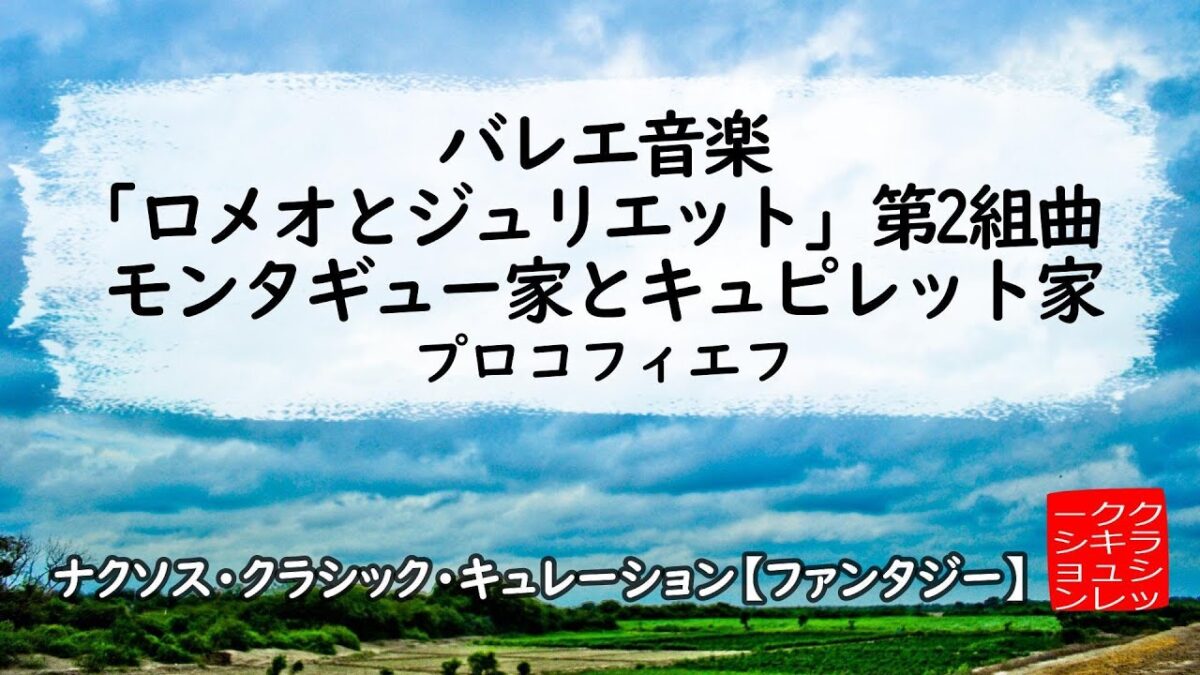

曲の由来

この『ロメオとジュリエット』(ロシア語: Ромео и Джульетта、英語:Romeo and Juliet)は、バレエ音楽です。イギリスの劇作家シェイクスピアによる悲劇『ロミオとジュリエット』に基づくものです。バレエ音楽からプロコフィエフ自身によって管弦楽組曲3つとピアノ独奏用組曲1つが作られています。

演出家でありシェイクスピア学者でもあるラドロフ、ギリシャ劇の権威である劇作家のピオトロフスキー、振付師ラブロフスキーらの協力を得て台本を作成し、1935年に52曲からなる全曲を完成させましたが、そのときの筋立ては、終幕でロメオが1分早く駆けつけジュリエットが生きていることに気付きハッピーエンド、という内容になっていました。

ハッピーエンドにした理由は、バレエの振付のため、生きている人は踊ることができるが死者は踊れないという理由であったことを、プロコフィエフは自伝の中で述べています。その後、振付家たちと相談し、悲劇的な結末を踊りで表現できることがわかり、原作どおりの結末にして終曲を書き改めました。

楽譜は第1幕第2場第13曲「騎士たちの踊り」です。

私の世代ではロミオとジュリエットといえば、50年以上前の映画とその音楽を思い出します。その時のオリビア・ハッセーの胸元にくぎ付けになった私がいるのですが、また、この両家の争いの対抗相手の俳優の憎々しい表情というものも印象に残っています。

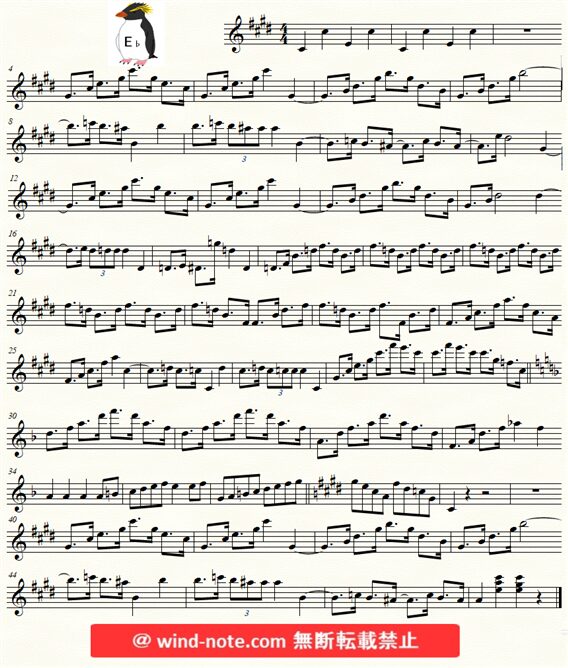

トランペット楽譜

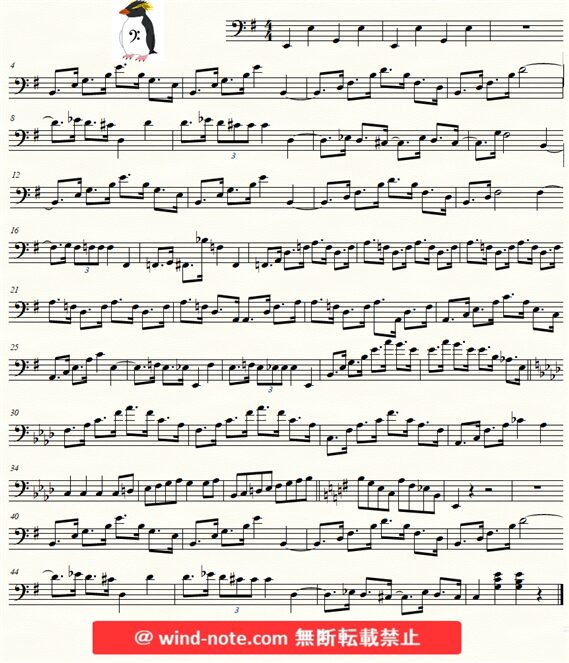

トロンボーン楽譜

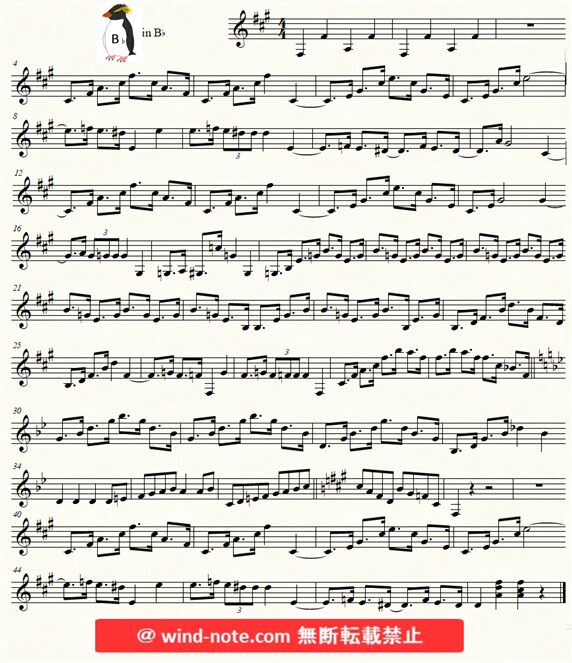

アルトサックス楽譜

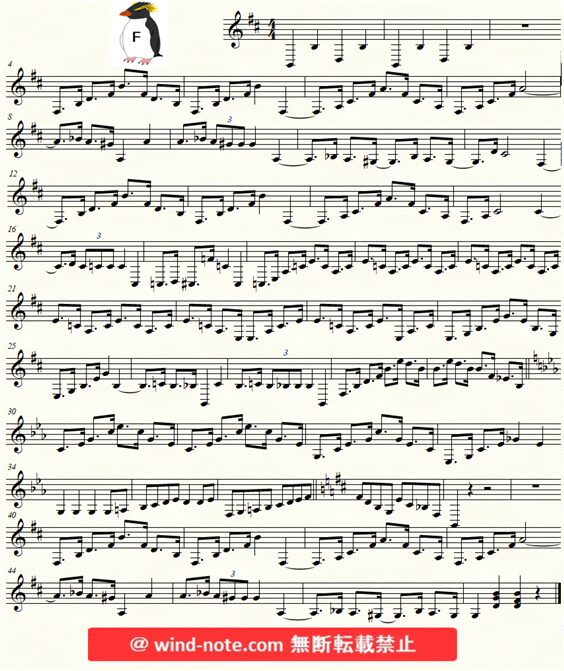

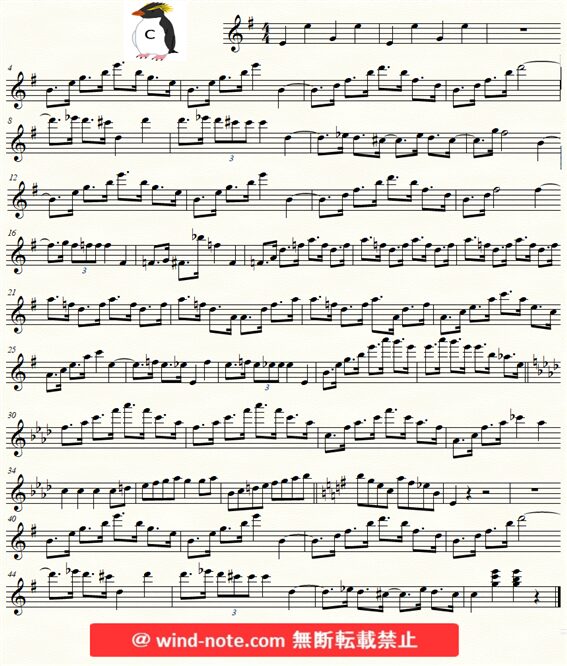

フルート楽譜

ホルン楽譜